― 荏本孝久先生への敬意と感謝を込めて ―

「名誉塾長の部屋」は、長年にわたり神奈川の地で地域防災の礎を築かれ、私たちの道しるべであり続けてこられた荏本孝久 名誉塾長のご功績を称え、皆さまと共有するためのページです。

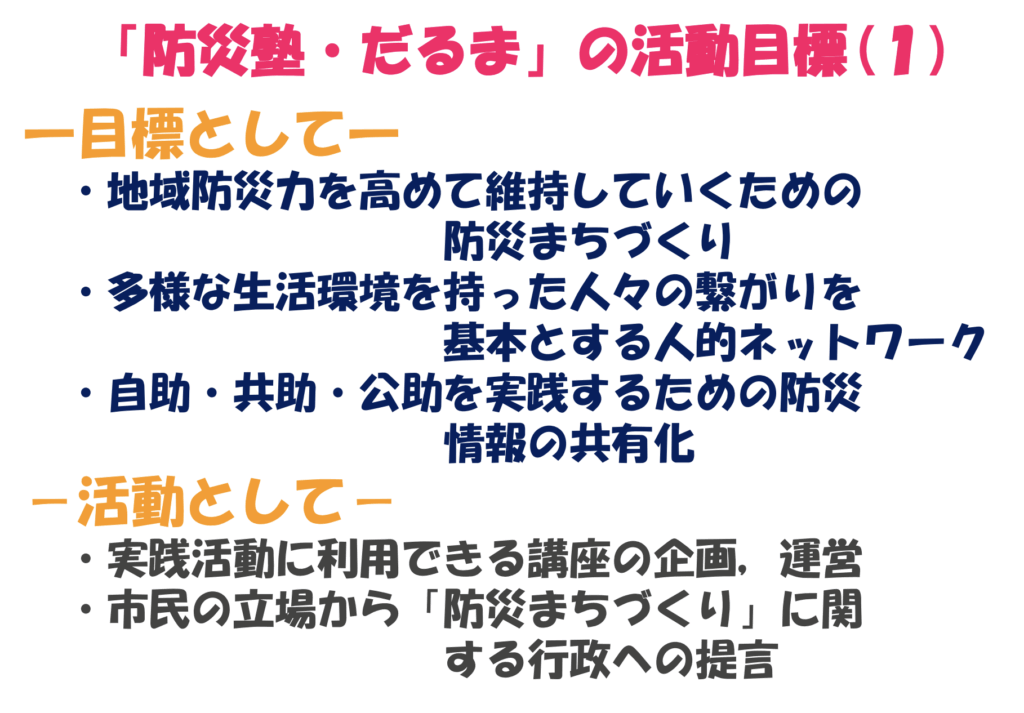

荏本先生は、神奈川大学の名誉教授として、また「防災塾・だるま」の創設者として、学術と市民の垣根を越えた防災の実践に力を注がれてきました。

若き時代から日本と世界のあらゆる災害現場を実踏調査するその姿勢は、まさに「現場主義の知の人」であり、私たち防災塾・だるまの活動理念そのものに深く影響を与えています。

「防災におけるハードとソフトの融合」「市民とともに七転び八起き」その先にある安全で温かな地域社会をともに目指し、荏本先生の想いを受け継ぎながら、次の世代へと語り継いでいきたいと考えています。

ぜひこの部屋を、荏本先生のご研究と、地域防災の未来をつなぐ場所としてご覧いただければ幸いです。

防災塾・だるま塾長

鷲山 龍太郎

名誉塾長挨拶

セビーリャ・クワダルキビル川河畔にて

最近、防災について思うこと

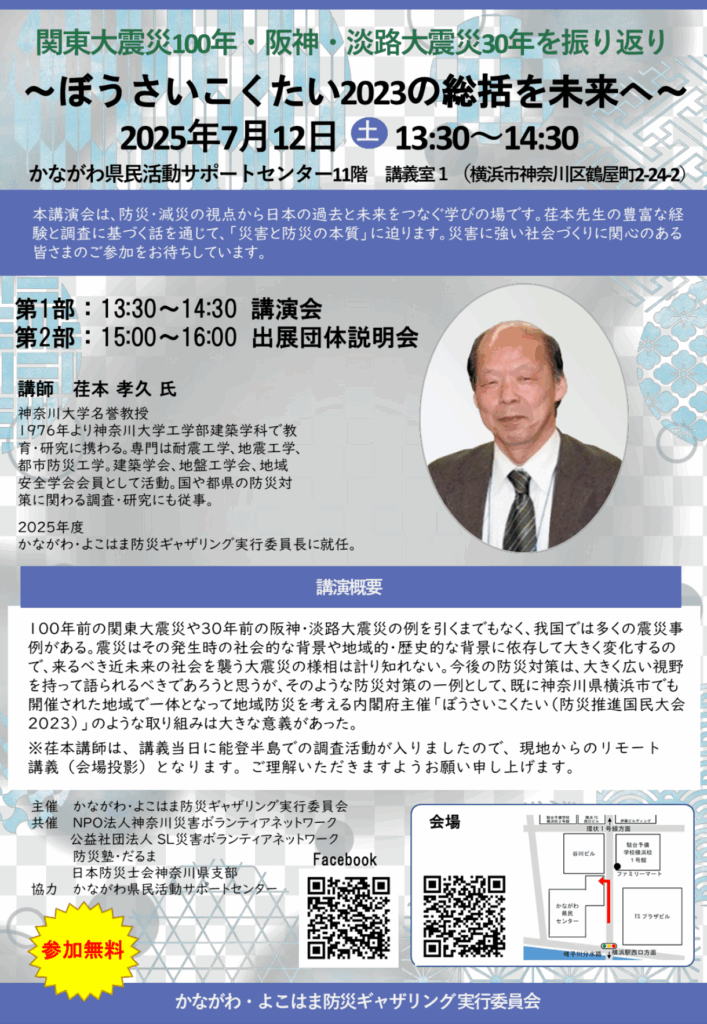

2023年は、1923年の関東大震災から100年を迎える節目の年であった。日本全国で、この震災の追悼と教訓の継承が行われた。

思い起こせば、我が国は幾多の大災害を経験してきたが、近代的な防災対策の思想は、1892(明治25)年の濃尾地震以降に始まったとされている。その後も、歴史に刻まれる数多くの大震災が繰り返されてきた。災害は地震だけにとどまらず、台風、洪水、火山噴火など、さまざまな自然災害が発生している。

これらの災害への対策は、1961(昭和36)年に制定された災害対策基本法を基盤として構築され、各種施策に取り入れられてきた。特に、1995年の阪神・淡路大震災および2011年の東日本大震災では、甚大な人的・物的被害が発生し、それに伴い災害対策基本法の一部改正も実施された。

さらに、2016年の熊本地震や2024年の能登半島地震では、少子高齢化が進む現代社会において、地方都市が大震災に見舞われた結果、新たな災害対応のあり方が顕在化し、多くの課題が指摘されるようになった。

我が国における自然災害の歴史や社会環境の変化、そして災害対策の推移については、内閣府発行の小冊子『わが国の災害対策』に詳しく紹介されている。

関東大震災から100年以上の年月が経過し、社会の生活環境は大きく変化した。当然ながら、社会環境のみならず、国民の生活意識や価値観も大きく変わってきている。

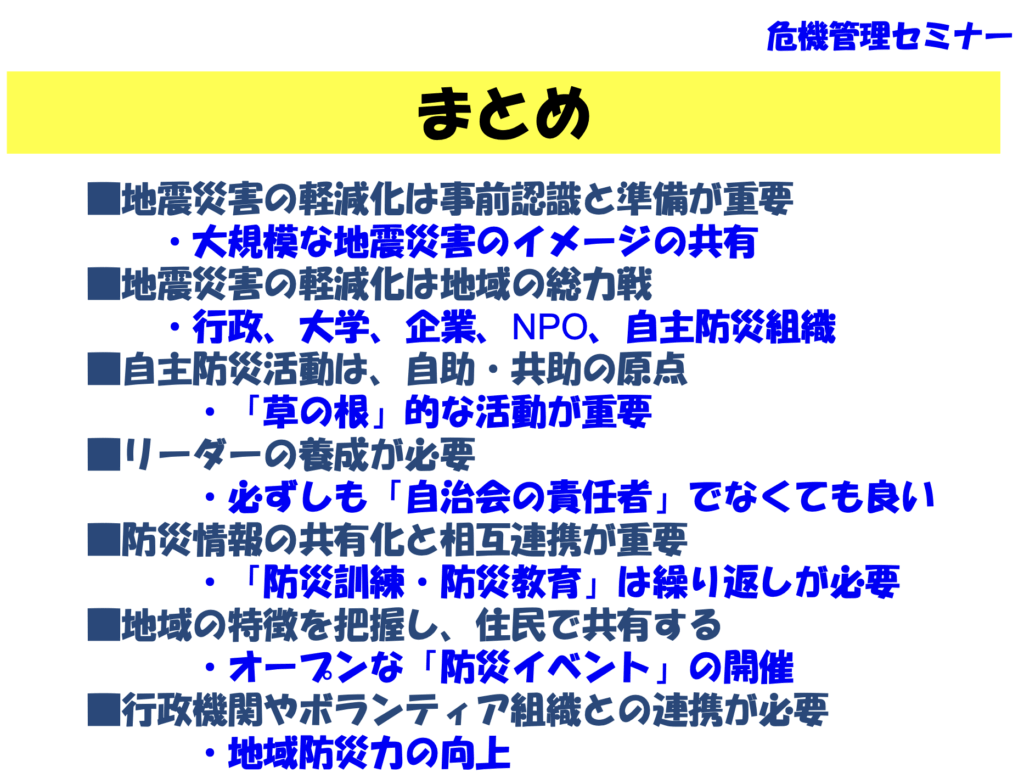

こうした顕著な社会状況の変化の中で、今後数十年以内に発生が危惧されている首都直下地震や南海トラフ巨大地震、さらには地球温暖化の影響による気象災害の激甚化に、どのように備えていくべきかが問われている。

これらの巨大地震・災害に対し、防災対策がどのように機能するべきか、今まさにその見直しが求められている。近年、新たに「防災庁」の設立(2026年〈令和8年〉予定)に向けた検討が始まり、期待が高まりつつある。

世界的にグローバル化が急速に進展する現代社会において、求められるべき防災対策とは何か。今こそ、そのあるべき姿を真剣に考えるべき時期に来ている。

名誉塾長 荏本孝久

【プロフィール】

1976年より神奈川大学工学部建築学科で教育・研究に携わる。

専門は耐震工学、地震工学、都市防災工学。

建築学会、地盤工学会、地域安全学会会員として活動。

国や都県の防災対策に関わる調査・研究にも従事し、現在神奈川大学名誉教授。

最新活動情報

本年度実行委員長に荏本孝久名誉塾長が就任しました。 ↑クリックでPDFダウンロード

荏本孝久先生関連資料

【関連資料】

論文等

神大45 年間の地震工学研究と都市防災への展開

Research Works on Earthquake Engineering for 45 Years at Kanagawa University

神奈川県における官学民連携による地域防災・減災ネットワークの形成及び活用促進

左:神奈川大学佐藤孝治名誉教授 右:荏本孝久名誉教授

左:荏本孝久名誉教授 中央:神奈川大学佐藤孝治名誉教授

右:鷲山龍太郎塾長

日本の、世界のあらゆる被災地を実踏調査されてきました

最新編著書「アジアの自然環境と防災」

神奈川大学アジア研究センター叢書 2025年3月発行