6月21日(土)「ひらつか防災まちづくりの会」防災講演会〜市民団体が郷土の地学を学ぶ取り組み〜

◆2025防災講演会開催報告

【ご報告】平塚市で開催された防災啓発イベントに参加して

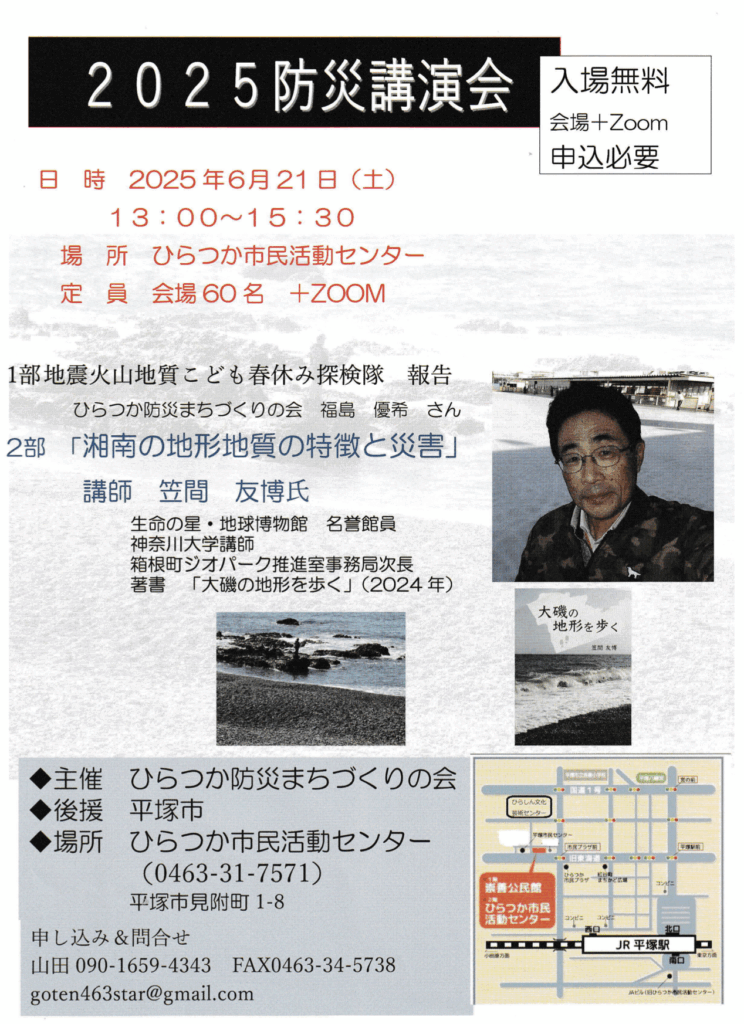

このたび、平塚市にて開催された防災啓発イベント「ひらつか防災まちづくりの会」(代表:山田美智子氏/防災塾・だるま副塾長)主催の「2025防災講演会」に参加いたしましたので、ご報告申し上げます。

当日は、第一部として「地震火山地質こども春休み探検隊 報告」が行われました。小学生から大学生までの青少年が、地域の地質や災害について主体的に学び、その成果を発信する姿に、大きな感銘を受けました。子どもたちが自らの目で地域を観察し、過去の災害や地形的特徴を調査し、それを市民と共有する姿勢には、地域防災の未来を担う力強さと可能性を感じました。

また、第二部では、地球科学者の笠間博士によるご講義がありました。

「湘南」の地球科学的位置づけから始まり、平塚市内のハザードマップの詳細に至るまで、郷土・平塚をマクロにもミクロにも科学的かつ実践的に捉える内容でした。津波や洪水など、日頃から関心の高い災害課題に対して、参加者から多数の具体的な質問が寄せられ、笠間博士はそれらに対し、科学的知見と地域の現実に基づく丁寧なご回答をなされました。私自身を含め、参加者一同、大いに学ぶ機会となりました。

平塚市は、平塚市立博物館という地域地学の拠点を有し、市民への地学教育において長年の伝統を築いてきた自治体です。

とりわけ、当塾副塾長・山田美智子氏が代表を務める「平塚防災まちづくりの会」は、地域の地形・地質と災害を結びつけた市民啓発に長年取り組んでこられました。その継続的かつ粘り強い実践は、「地学による防災まちづくり」の模範例であり、全国的にも高く評価されるべきものです。

阪神・淡路大震災の最大の教訓は何か――

それは、「神戸で地震が起きるとは夢にも思わなかった」という市民の証言に象徴されるように、「郷土の地学教育の空白」、すなわち郷土の成り立ちや災害リスクに対する社会的無知であると、私は考えます。

笠間博士の講義は、地震、風水害、火山噴火といった多様な災害をカバーしており、平塚市の教職員の皆さんにはぜひ聴講していただきたい内容でした。

防災塾・だるまとしても、こうした地域の実践と知見に学びながら、今後さらに地学教育と災害教育の融合的な推進に取り組んでまいります。

最後に、本イベントの開催にご尽力いただいたすべての皆さまに、あらためて深く敬意と感謝を申し上げます。

防災塾・だるま

塾長 鷲山 龍太郎

◆プログラム

第1部:地震火山地質こども春休み探検隊 報告

「地震・火山・地質を学ぶ」

登壇:福島優希さん(ひらつか防災まちづくりの会)

第2部:講演会

「湘南の地形地質の特徴と災害」

講師:笠間 友博 氏

(生命の星・地球博物館 名誉館員/神奈川大学講師/箱根町ジオパーク推進室事務局次長)

著書:『大磯の地形を歩く』(2024年)

◆担当

山田美智子(代表)