【研修実践レポート】港北区 放課後児童クラブ等職員向け研修会にて講義(2025年6月18日)

防災塾・だるま塾長 鷲山龍太郎は、2025年6月18日、横浜市港北区こども家庭支援課の主催により開催された「放課後児童クラブ・放課後キッズクラブ職員向け防災研修会」に招かれ講師を務めさせていただきました。研修そのものの有意義さや、今後の同様の研修への参考資料となりますよう報告いたします。

講義のテーマは

「防災(火災、地震及び風水害)の備えと対応」(課からの提示)

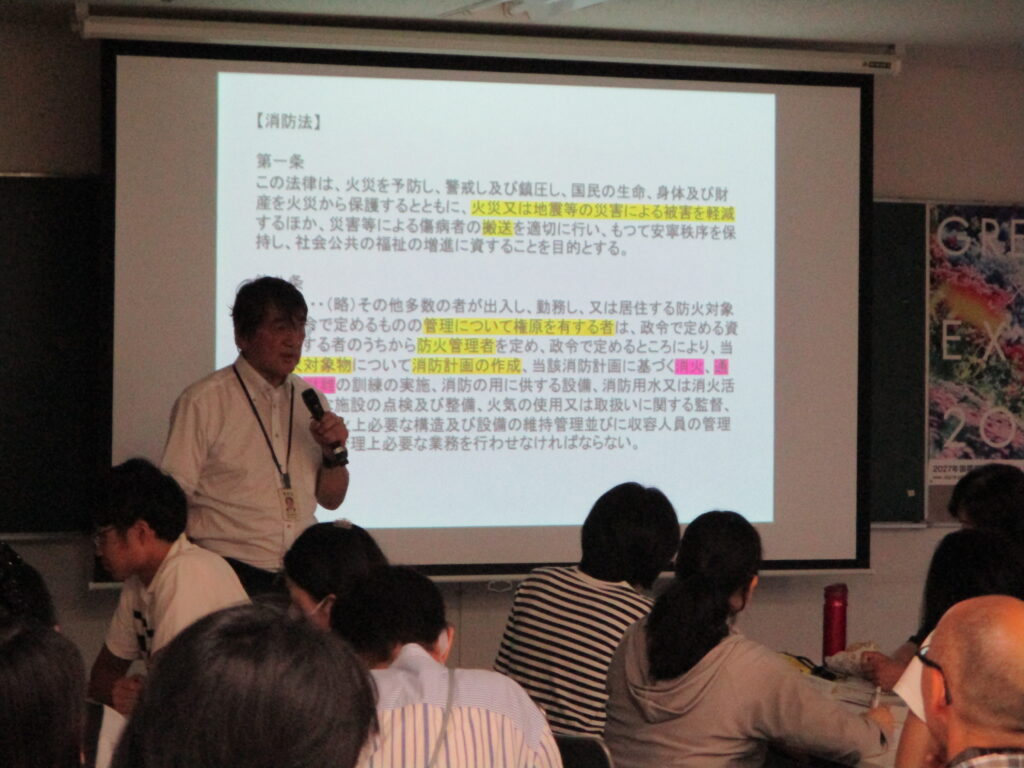

副題として、「放課後児童クラブにおける防災計画とBCPの実際」を掲げ、現場職員の方々にとって消防法とBCPという、実践的な内容に焦点を当てました。

🧭 研修の主な内容

- 消防法・児童福祉法・災害対策基本法に基づく法的根拠

- 火災・地震・風水害それぞれの防災計画とBCP(業務継続計画)

- 不審者対応と災害マニュアルの連動性

- 土曜午前の風水害リスクと「垂直避難・水平避難」の判断基準

- 各施設ごとのハザードマップを活用したグループワーク

🗣 受講者の声(アンケートより)

こども家庭支援課様からいただいた研修後のアンケートでは、「よく理解できた」「概ね理解できた」が多数に上り、理解度の高さがうかがえました。

参加者からは、以下のような印象深いコメントが寄せられました(港北区こども家庭支援課様提供から抜粋)

- 「避難訓練は子どものためではなく、“職員の訓練”であると心に刺さった」

- 「火災対応マニュアルの時間ごとの対応フローが現実的で役立った」

- 「“通報・消火・避難”の役割分担訓練を早速職場で実施したい」

- 「『にぼし』『ひけし』などの標語が記憶に残りやすかった」

- 「職員の命を守る視点があってこそ、子どもの命を守れると気づいた」

また、同じ地区のクラブ同士での情報共有も有意義だったようで、「顔の見える連携」の一歩になったという声も多く聞かれました。

📝 講師所感(鷲山)

今回の研修では、「避難訓練=子どもたちの訓練」という思い込みを見直し、「まず職員自身の訓練である」の重要性を強調しました。災害時における迅速な対応は、まず職員が自らの身を守り、冷静に動けることから始まります。

火災編では、「初期消火・通報・避難誘導」という一連の行動を時間の流れとして具体的にイメージしていただきました。

地震編では、P波(初期微動)を受信してからの対応判断の重要性について、

風水害編では、土曜午前の開所時における垂直避難の判断基準を取り上げ、現場の実態に即した事例を交えてお話ししました。

グループワークでは、参加者の皆様から

「うちは平屋なので垂直避難ができない」

「うちの前は大雨ですぐ冠水する」

といった各施設の実情を率直に共有していただき、それぞれの立地条件に応じた判断基準を一緒に考えることができました。非常に実りある時間となりました。

また、日々、子どもたちの安全な居場所づくりのためにご尽力されている放課後児童クラブの皆様に、改めて心より敬意を表します。研修に熱心に取り組まれる皆様の姿から、「子どもを災害から守り抜こう」という力強い意志が伝わってきました。

港北区は、私にとって校長職として6年間を過ごした「第二のふるさと」です。放課後児童クラブの皆様とも今なおご縁があり、今回のように再びつながれたことを大変うれしく思います。

このたび、貴重な研修の機会にお招きいただきました港北区こども家庭支援課の皆様に、心より感謝申し上げます。

🎓 今後に向けて

放課後児童クラブと防災 ― BCPと日常の実践

放課後児童クラブは、地域に根ざした“防災の要”でもあります。

今後も各施設において、BCP(業務継続計画)の整備と現場での訓練が「計画倒れ」に終わることのないよう、「日々の実践」と「チーム力の涵養」がますます重要になっていきます。

防災塾・だるまとしても、こうした現場の皆様とつながりながら、地域全体の防災力の底上げに寄与してまいります。

本年度、本会では「福祉と防災」「BCP」に関する講座を以下の通り二回、開催予定です。

◆ 第206回 防災まちづくり談義の会(2025年9月予定)

テーマ:「福祉施設のBCPを考える」

講師:宮本 英治 氏(災害対策研究会/地域安全学会 名誉会員)

◆ 第209回 防災まちづくり談義の会(2026年2月予定)

テーマ:「福祉としての防災を考える」

講師:田中 晃 氏(防災塾・だるま 理事)

本年度の活動テーマの一つとして、「福祉と防災」、そして「福祉施設における防災とBCP」の視点を、広く共有できればと考えております。

今回の研修を通して改めて明らかになったのは、現場では「通報・消火・避難誘導」といった消防法に基づく災害直後の初動対応と、「その後の業務継続(BCP)」が、別系統の制度として求められているということです。

この二つを、現場の多様なスタッフが一連の「子どもを守り抜く防災行動」として理解・実践することの難しさが、改めて課題として浮かび上がりました。

そこで今回作成したマニュアルをもとに、シミュレーション形式での訓練を行ったところ、参加者の理解度が深まり、実践的な手応えを感じることができました。

なお、本マニュアルはAI(生成AI)の協力を得ながら、消防法・児童福祉法・厚労省のガイドライン等に適合するよう構成されており、AIからも「諸法令に準拠している」との評価を受けております。

本資料が、福祉施設における防災計画およびBCP検討の一助となれば幸いです。

研修資料 (鷲山原案)

放課後児童クラブ防災計画+BCP(火災編)

放課後児童クラブ防災計画+BCP(地震編)

子どもと家庭の防災マニュアル(防災塾・だるま)

(塾長 鷲山龍太郎)